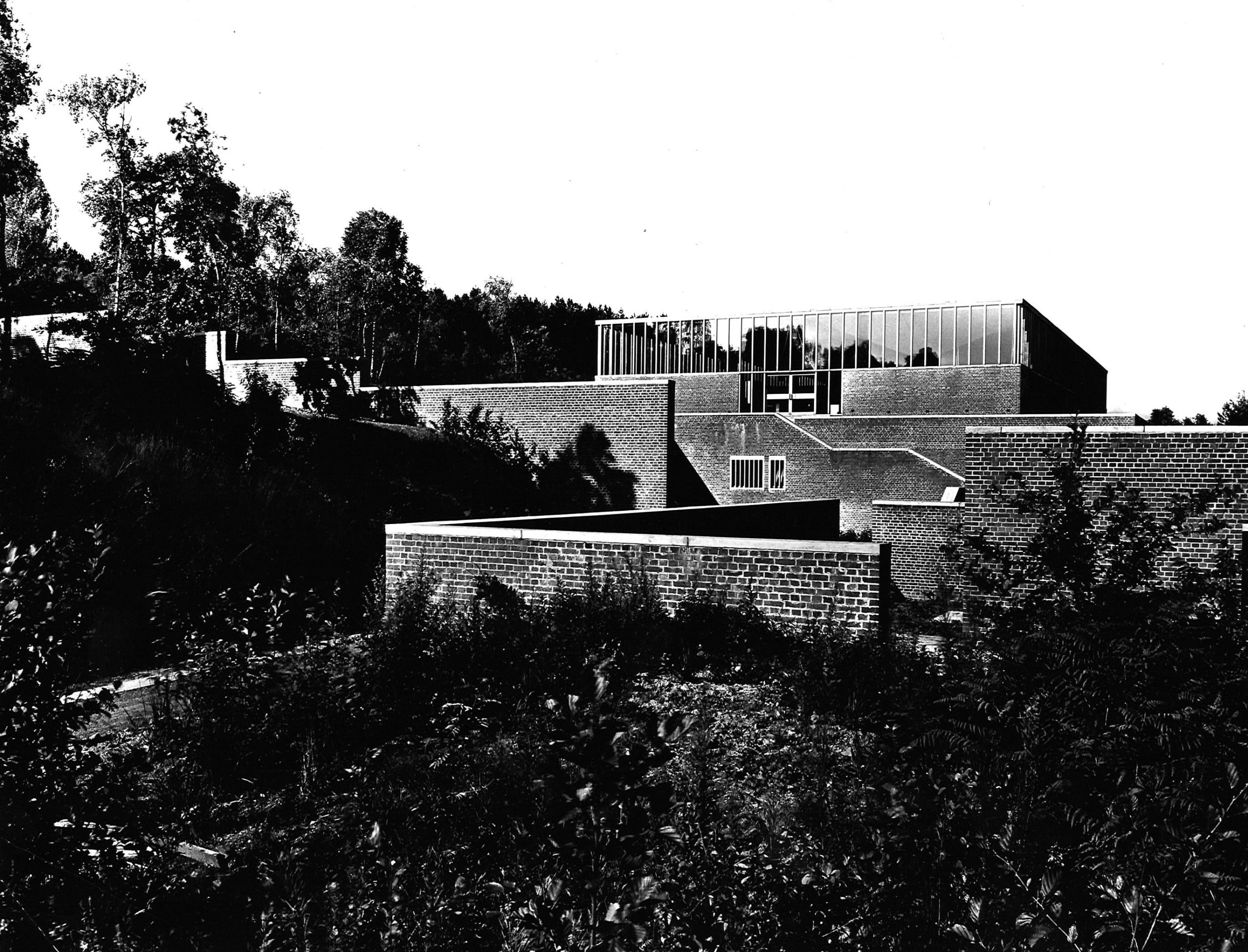

La construction du hall omnisports du Country hall fait partie d’un ambitieux plan de regroupement des infrastructures sportives du Standard disséminées aux quatre coins de la région. Le Standard dispose d’un terrain de 30 ha idéalement situé non loin du stade de Sclessin, dans le cadre verdoyant du Sart Tilman à proximité du campus universitaire. Pour les administrateurs du club, il s’agit également de répondre à la nouvelle conception d’une société des loisirs. Ainsi, autour du hall omnisports, le Standard prévoit notamment l’aménagement d’une piscine en plein air, d’étangs pour la pêche, de terrains de football, de tennis et de hockey ou encore d’une patinoire. L’ambitieux programme ne sera que partiellement réalisé et le hall omnisports apparaît comme la pièce maitresse du projet.

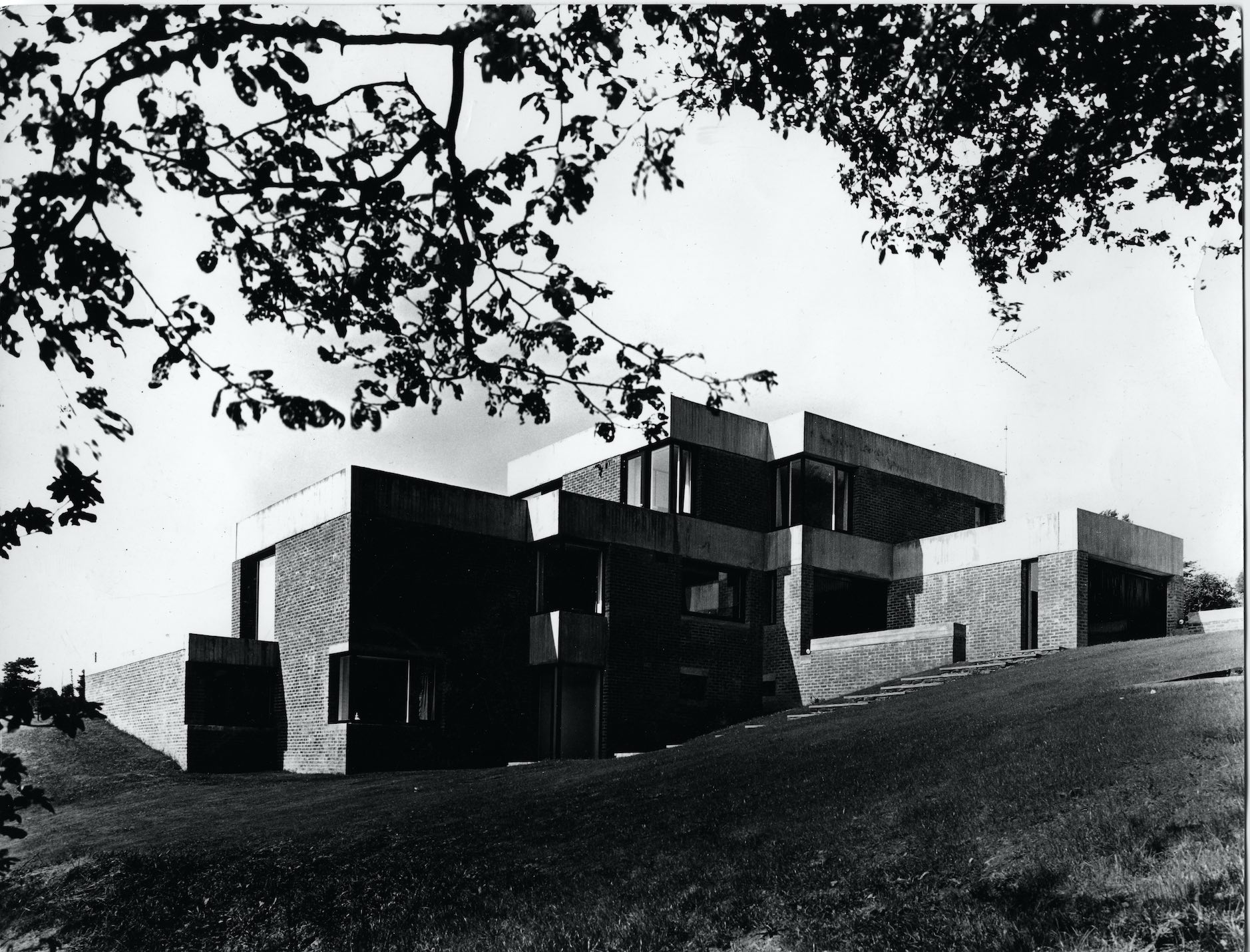

Le nouveau bâtiment prend place sur une ancienne sablière à l’ombre de l’antenne relais du Bol d’Air. Si l’architecte dispose déjà d’une expertise dans la conception d’infrastructures sportives avec la réalisation de l’Institut d’éducation physique, il doit répondre ici à un programme plus complexe, le nouveau bâtiment ayant pour ambition d’accueillir également des manifestations culturelles. La polyvalence de l’infrastructure guide donc la réflexion de l’architecte. Vandenhove organise le plan sur un carré de 50 mètres de côté. A l’intérieur, un vaste espace libre de toute structure porteuse est coiffé d’une toiture pyramidale dont la charpente s’appuie uniquement sur les murs de ceinture. À chaque angle, la salle est équipée de gradins capables d’accueillir 2000 personnes. Les accès sont clairement distincts. Les visiteurs accèdent aux gradins par les portes supérieures tandis que les sportifs et artistes entrent dans le hall par les accès inférieurs. Sur l’ensemble du périmètre, divers locaux complètent le programme : bureaux, cafeteria, appartement pour le gérant…

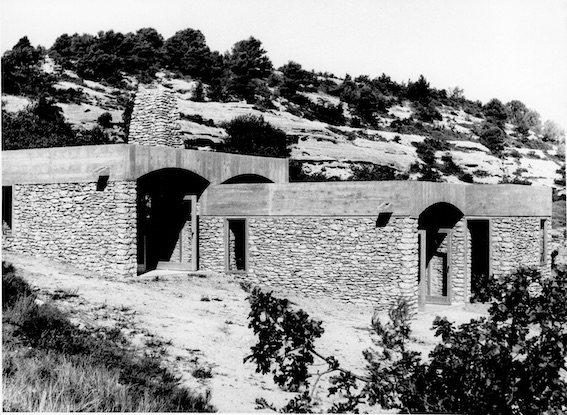

A nouveau, l’architecte entend s’inscrire en discrétion dans un site remarquable. L’essentiel de l’infrastructure est creusée dans le sol. Seul un ou deux niveaux émergent laissant apparaître des murs en béton percés de baies aux châssis métalliques et de portes en bois. Élément spectaculaire de l’ensemble, la toiture pyramidale couverte de tôle ondulée en asbeste-ciment (un matériau qu’il avait déjà mis en œuvre dans les halls de l’Institut d’éducation physique) est percée, en son sommet, d’un généreux lanterneau qui apporte la lumière dans la salle. Rapidement dépassé par les nouvelles normes en matière d’infrastructure sportive et culturelle, le bâtiment est transformé en 2005-2006.