En 1988, le Centre de Création Industrielle (Centre Georges Pompidou) lance une grande consultation européenne d’architectes afin de proposer une réflexion sur l’avenir architectural des installations viticoles installées dans la région de Bordeaux. L’enjeu est de rétablir une vision architecturale globale afin de palier au développement des initiatives spontanées où la qualité architecturale est parfois mise de côté. Organisée en trois sections, l’exposition propose une section « historique », un inventaire, puis une partie sur l’actualité architecturale des installations viticoles bordelaises et, pour terminer, une approche prospective pour laquelle une douzaine d’architectes sont invités à proposer des interventions en milieux urbain et rural. En milieu rural, deux propriétés sont choisies à proximité de Pauillac : le Château Pichon-Longueville et le vignoble Duhart-Milon, ce dernier présentant la singularité de ne pas avoir de château…

Ainsi, aux côtés de six autres architectes, Charles Vandenhove participe à la réflexion de « châteaux imaginaires en Médoc » soit la conception intellectuelle d’un château pour Duhart-Milon, un projet qui s’accompagne d’une réflexion sur le développement de pôles d’activités complémentaires. Après un séjour de cinq jours dans la région (janvier 1988) avec Jean Dethier, directeur de l’exposition, Vandenhove conçoit sa proposition.

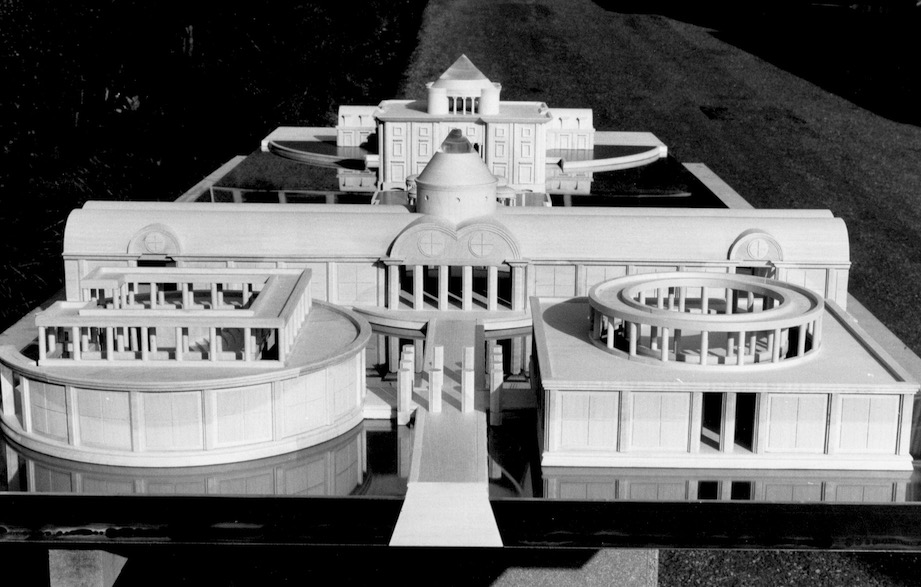

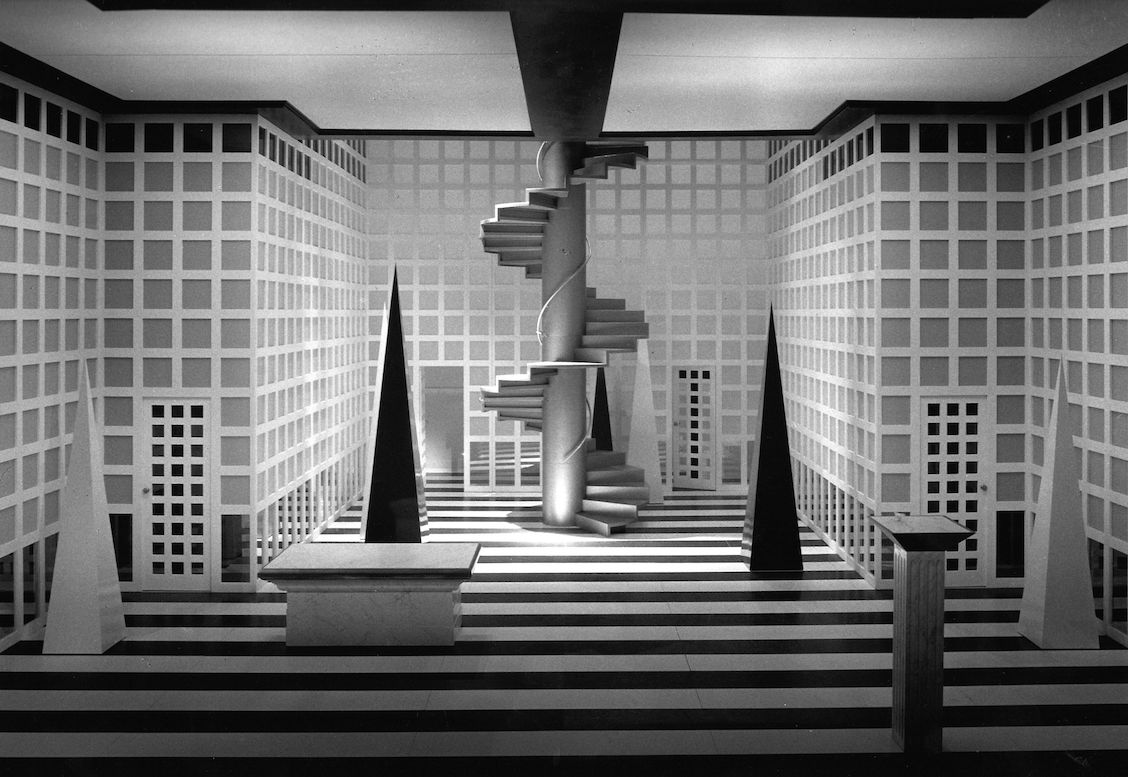

Comme à Hellevoetsluis, le Liégeois tire profit du site et en particulier du réseau hydrographique qui voit le creux de vallée inondé chaque année. L’architecte imagine une séquence de bâtiments qui s’articulent autour d’un axe central cerné par un plan d’eau. Au nord, une gare accueille les voyageurs qui descendent du train viticole. De l’autre côté, orienté vers la route, quatre bâtiments disposés en L de manière symétrique accueillent les résidents. Plus loin, après avoir franchi un portique, le long d’un axe central, le visiteur découvre le château appelé aussi « temple de la dégustation ». Surmonté d’une toiture terrasse panoramique, le bâtiment est coiffé d’une verrière conique au-dessus de laquelle est posée une sphère creuse « symbole de la communion de la Raison et de la Passion ». Entre la gare et le château, un « musée de l’architecture viticole du Bordelais », un théâtre de plein air, quatre pavillons des « Ambassades du vin » et des ateliers viticoles complètent le projet. Ces derniers prenant place dans un long bâtiment horizontal qui clôture la perspective.