La participation de Charles Vandenhove et Lucien Kroll à la XIe triennale de Milan constitue la dernière collaboration entre les deux architectes. Depuis leur formation, les deux hommes avaient développé un intérêt marqué pour l’esthétique industrielle, ce qui leur avait valu d’assumer la direction de l’exposition d’Esthétique industrielle à la Foire de Liège en 1956. Une exposition qui avait bouleversé la vie de Charles Vandenhove lorsqu’il avait rencontré Jeanne, sa future femme, qui assurait alors le secrétariat de la Foire. C’est sur base de cette participation remarquée que les deux architectes sont chaudement recommandés pour être les architectes de la XIe triennale de Milan. L’espace d’exposition, un quart de cercle, est organisé en différentes sections. Les architectes établissent des liens entre architecture et formes naturelles. Comme le souligne Lucien Kroll : « Pour analyser les bases profondes de l’architecture ou de l’industrial design, il faut montrer que la forme est uniquement l’apparence d’une organisation interne et externe, et exposer tout d’abord les formes de la nature. » Des radiographies d’une fleur et de ses tiges de Kessel accompagnent ainsi une sélection d’objets comme du mobilier de Jules Wabbes, des créations de Pierre Caille, du Val Saint-Lambert ou encore la sculpture du Cheval Bayard d’Olivier Strebelle. Autre élément fort de l’exposition, la colonne que l’architecte avait mise en œuvre pour la première fois à Eupen puis reprise lors de l’exposition de Liège se retrouve à nouveau à Milan.

Type de collection : Archives

Maison Servais-Spitz

Construite pour une cousine germaine de Vandenhove, cette habitation permet à Charles Vandenhove et Lucien Kroll d’affirmer leur conception dans le programme assez commun de l’habitation unifamiliale « quatre façades ». Situé entre de vastes terrains agricoles et la voirie, le terrain est généreux et arboré. Les architectes privilégient des volumes qui tournent le dos à la rue. De plain-pied, la maison s’articule en trois espaces autour d’un hall accessible par un chemin latéral. Orientés vers le sud, la salle à manger et le bureau sont généreusement ouverts sur le paysage, un pare-soleil à l’esthétique industrielle les protégeant de la chaleur du soleil estival. Positionnée en retrait, la cuisine assure la liaison avec le garage et la buanderie – installés dans un volume indépendant – et la pièce de jeux réservée aux enfants située à l’ouest. Au nord, un volume est réservé aux chambres éclairées par des bandeaux de fenêtres ouverts vers l’est et l’ouest.

Dans ce quartier résidentiel dominé par une architecture assez banale, les architectes prennent le contrepied des villas environnantes et adoptent une écriture d’une modernité d’une grande simplicité en privilégiant notamment des murs de briques peintes en blanc et des jeux de toiture variés. Ce projet est aussi l’occasion pour Charles Vandenhove d’exprimer ses convictions esthétiques, l’architecte réalisant deux fresques murales situées dans le hall et la salle à manger.

Artiste invité : Charles Vandenhove.

Restaurant du barrage de la Vesdre

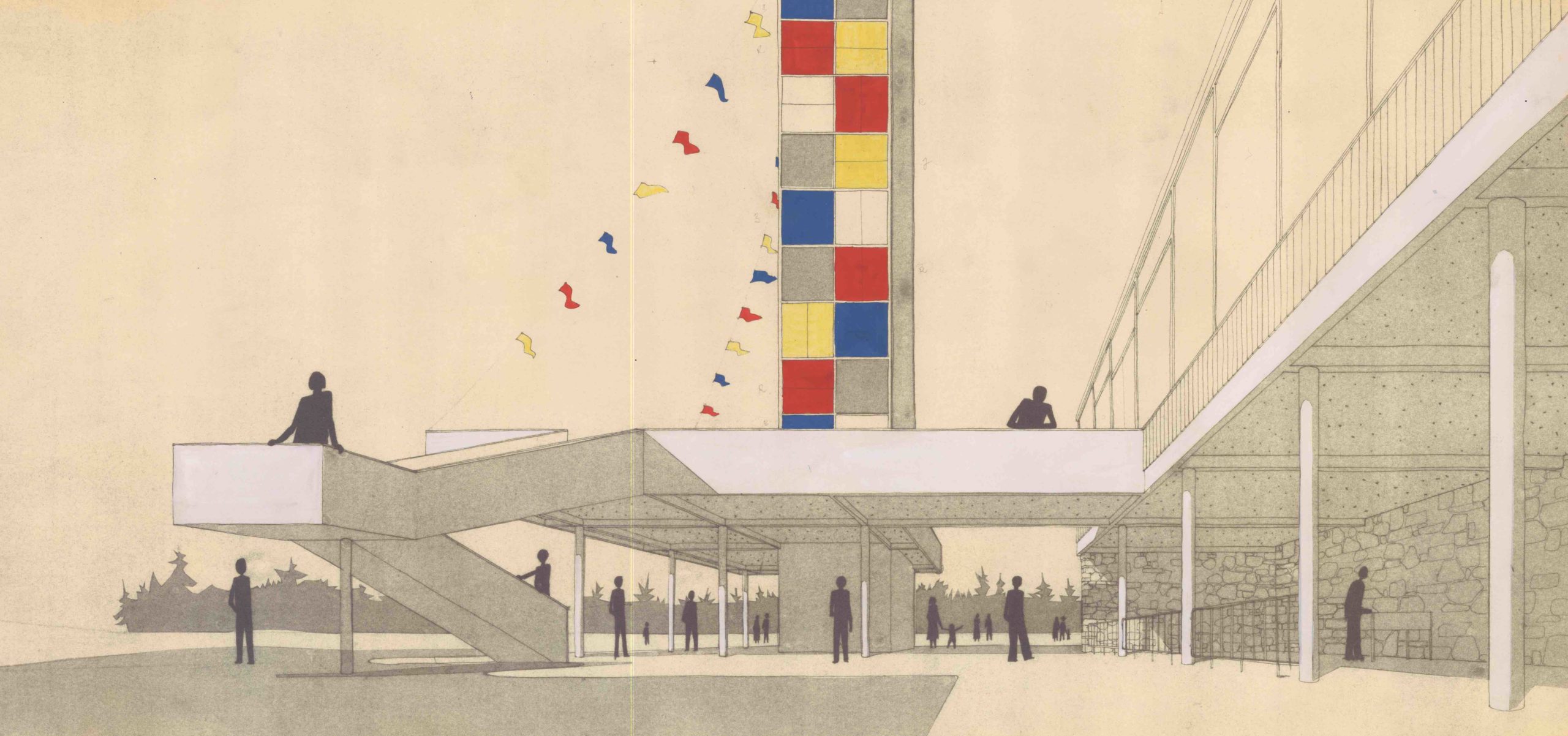

Édifié de 1938 à 1950 au confluent de la Vesdre et de la Getzbach, le barrage d’Eupen a pour objectif d’approvisionner la région en eau potable. En 1955, le Ministère des Travaux publics souhaite adjoindre au barrage un complexe touristique qui rassemble un restaurant et une tour panoramique. Le projet est confié à Roger Bastin qui s’associe rapidement à Charles Vandenhove et Lucien Kroll. Pour les deux architectes associés, il s’agit de la première commande d’importance. Disposant d’un terrain en forte pente offrant une vue panoramique sur le lac, les architectes se soumettent modestement au cadre naturel et dessinent un bâtiment qui se développe à l’horizontale. Reposant sur des pilotis, l’édifice offre un rez-de-chaussée extérieur et couvert agrémenté d’un bar. Installé à l’étage et orienté vers le sud, le restaurant principal s’installe dans un vaste espace augmenté d’une mezzanine. Là où dans les façades, les architectes privilégient le béton, le verre et la pierre, la grande salle de restaurant est surmontée de solides poutres en bois qui portent la toiture à versants.

Si le lien entre paysage et architecture est évident pour les architectes, celui de la promenade est un autre élément qui forge le projet. L’accès au bâtiment se fait par des escaliers et une rampe qui conduit à une vaste terrasse qui prolonge le restaurant pour conduire finalement à la tour, élément phare de l’infrastructure touristique.

Celle-ci fait l’objet de plusieurs avant-projets qui témoignent de la fascination que Vandenhove éprouve à l’égard du néo-plasticisme de De Stijl. L’architecte abandonne finalement la composition de carrés aux couleurs primaires pour dessiner une tour en béton entièrement ajourée et dont le sommet est accessible par un escalier en colimaçon.

Salle paroissiale de Tangissart

Un an après avoir réalisé la chapelle du Pont-de-Bonne, Charles Vandenhove et Lucien Kroll obtiennent la commande d’une salle paroissiale à Tangissart, petit hameau de la commune de Court-Saint-Etienne. Si les architectes bénéficient d’une petite expérience dans l’architecture religieuse, ils adoptent ici une attitude complètement différente. Vandenhove et Kroll expérimentent le système constructif des Fusées céramiques. Mis au point et breveté en 1945 par l’architecte français Jacques Couëlle, reposant sur l’emboitement d’éléments en céramique en forme de bouteille sans fond, le système est une des réponses élaborées par les architectes au sortir de la guerre en vue de minimiser et rationnaliser les coûts de construction. Le procédé connaît un réel succès dans les années 1950 et on peut penser que ce sont d’abord des contingences économiques qui poussent le duo Vandenhove-Kroll et le maître d’ouvrage à privilégier cette technique constructive. Disposant d’un terrain vierge, ils développent une halle dont la simplicité de la forme élémentaire n’est pas sans rappeler, à modeste échelle, les grands hangars-voûtes de Freyssinet. Les deux architectes adopteront encore le système dans la construction de deux maisons jumelées à Waterloo en 1954.

Chapelle du Pont-de-Bonne

Diplômé de l’Institut des Arts décoratifs de La Cambre en 1951, Charles Vandenhove commence sa carrière avec la réalisation d’un projet, certes modeste, mais qui témoigne déjà d’inclinaisons qui jalonneront son parcours d’architecte. Associé à Lucien Kroll – qu’il a rencontré quelques années plus tôt à Saint-Luc à Liège et avec qui il fera toutes ses études – mais également à Jacques-Grégoire Watelet lui aussi diplômé la même année, Vandenhove s’engage en 1952 dans l’aménagement d’une petite chapelle dans un ancien garage. La maître d’ouvrage, la Comtesse May de Liedekerke, souhaite offrir un lieu de recueillement aux habitants de la petite bourgade de Pont-de-Bonne. En retrait de voirie, au pied d’une voie rapide qui conduit à Limet, la chapelle prend place derrière deux murs en moellons de grès dont la matérialité assure l’inscription du projet dans le contexte environnant. Entre les murs et la chapelle, une petite cour offre aux fidèles un lieu de rencontre et d’échanges. La façade à rue témoigne quant à elle d’une rupture avec le contexte. Aveugle et composée de briques peintes en blanc, elle s’inscrit dans un langage caractéristique de la modernité d’après-guerre, une écriture qui rappelle les travaux de Roger Bastin et Jacques Dupuis tout en témoignant d’une attitude plus sobre. Précédée d’un mur d’une soixantaine de centimètres qui fait office de tampon isolant le lieu de prière du bruit de la circulation, la façade porte une cloche à gauche et est percée par la porte principale qui, légèrement désaxée, ouvre sur la salle de prière. Cet espace – dont le plan parallélépipédique révèle lui aussi une attitude de grande retenue – est percé de trois baies hautes qui font face à un mur plein décoré d’une composition peinte de Jean Beaudry représentant un Chemin de Croix. Qu’il s’agisse du mobilier liturgique ou de certains ornements, l’ensemble témoigne des premières réflexions menées par Vandenhove sur les liens entre art et architecture et, pour reprendre les mots de Raymond Balau : « La sérénité qui se dégage de l’ensemble tient à un art naissant de la mesure et de la disposition. »

Artiste invité : Jean Beaudry.