Attribué à l’architecte liégeois Lambert Lombard, l’Hôtel Torrentius est construit dans la seconde moitié du XVIe siècle et constitue aux côtés de l’Hôtel Desoër de Solières et de l’Hôtel de Bocholtz l’un des plus beaux témoignages de la Renaissance à Liège. Pourtant, comme d’autres, il a bien failli disparaître sous les coups de pioche qui détruisent, dans les années 1960/1970, la majeure partie du quartier du Cadran, à proximité de la place Saint-Lambert. Classé comme monument en 1969, le bâtiment est occupé par un commissariat de police, revendu à la Banque de Paris et des Pays-Bas, puis laissé à l’abandon jusqu’à ce que Charles Vandenhove l’acquière en 1978.

L’architecte commence par débarrasser le bâtiment des constructions ajoutées au XIXe siècle. La démolition de divers locaux et du grand garage au fond de la propriété permet de dégager une belle cour tout en dévoilant la façade sud. La phase suivante du chantier conduit l’architecte à faire appel à René Greisch qui conçoit une dalle de béton au deuxième étage afin de garantir la stabilité de l’édifice. La restauration de l’édifice va dominer le début des travaux par la remise en état des toitures et des maçonneries et par la démolition de diverses cloisons intérieures. Ces travaux à l’intérieur du bâtiment permettent d’exhumer des traces archéologiques de première importance comme la fresque murale attribuée à Lambert Lombard et reprenant la sentence « Cum finierit tunc incipiet » (Lorsque l’homme croit en avoir fini, il n’en est encore qu’au commencement).

La démolition de diverses cloisons permet à l’architecte d’aménager son atelier au rez-de-chaussée, son appartement privé au premier étage ainsi qu’un appartement et un studio sous les combles. L’intervention de Charles Vandenhove dans cet édifice à haute valeur patrimoniale ne se limite toutefois pas à une restauration à l’identique et, à l’instar du chantier en Hors-Château, l’architecte propose des interventions contemporaines qui servent le nouveau programme du bâtiment. Au centre du bâtiment, le grand escalier Louis XIV est racheté et démonté par la Ville de Liège, ce qui permet de libérer l’espace du rez-de-chaussée et de reconfigurer les locaux du premier étage. Vandenhove reprend une formule qu’il affectionne, deux escaliers à vis, l’un desservant la crypte au sous-sol et un autre dans la tour d’angle qui mène aux étages. Le porche d’entrée qui servait de passage pour les automobiles est complètement reconfiguré sous une voûte en berceau qui voit l’intervention de Daniel Buren. La collaboration des plasticiens, trait fondamental du travail de Vandenhove , se marque, en outre, par les interventions de Léon Wuidar et Olivier Debré sur les murs et les plafonds qui, sans contradiction, donnent une nouvelle luminosité aux espaces intérieurs. L’intervention contemporaine de l’architecte est également marquée par l’impact du travail de Carlo Scarpa qu’il redécouvre lors d’un voyage en Italie en compagnie de Geert Bekaert et Francis Strauven. Avec ses colonnes en bronze qui marquent notamment les croisées de fenêtres, ses oculi ou encore ses cheminées et menuiseries aux moulures en forme de ziggourat, Torrentius présente un nouveau langage, presqu’universel, que l’on retrouve également dans le projet de Hors-Château dont la conception est contemporaine.

Artistes invités : Daniel Buren, Olivier Debré, Léon Wuidar.

La maison Thonon témoigne des permanences mais également des revirements dans la manière dont l’architecte appréhende l’habitation unifamiliale. Le maître d’ouvrage, propriétaire d’un magasin de prêt à porter de luxe à Liège et amateur d’art fait appel à Charles Vandenhove pour construire une vaste maison sur son terrain, une grande parcelle idéalement orientée et située non loin de la maison Repriels. Contrairement aux maisons réalisées peu avant, l’architecte s’écarte du plan extrêmement simple des maisons Schoffeniels, Dufays ou Schoonbroodt pour développer les lieux de vie sur un plan en U. L’ensemble totalisant plus de 400 m2 se répartit sur deux niveaux. Les espaces de service incluant l’appartement du domestique sont disposés au sous-sol et sont reliés au rez-de-chaussée par un escalier à vis qui se déploie autour d’une colonne en inox. Au rez-de-chaussée, l’architecte dispose les chambres aux extrémités de la maison. À l’ouest, les deux chambres des enfants et le dressing sont contigus à la salle de bain et à la cuisine. À l’est, la chambre des parents est disposée à côté d’une salle de bain, d’un dressing et d’une grande bibliothèque. Au centre, le vaste séjour se prolonge par une généreuse terrasse tournée vers le sud. Comme dans la maison Repriels, Vandenhove insiste sur la franchise des matériaux et laisse la brique et le béton apparents. Le béton prend toutefois ici une valeur plus affirmée tout particulièrement dans les plafonds composés d’éléments préfabriqués. De même, les colonnes en béton dont les marques de coffrage sont soutenues témoignent du cheminement de l’architecte dans sa réflexion sur la colonne. Une réflexion plus nette encore dans le traitement de la façade où, là aussi, la colonne compose un ensemble qui voit le retour de la toiture plate. Comme le souligne Bart Verschaffel : « Colonnes et piliers ne supportent pas une toiture lourde, mais construisent la façade, avec un revêtement en béton préfabriqué et un avant-corps classique ».

« Te choisir comme architecte n’était ni un caprice, comme certains auraient pu le faire en considérant éventuellement que tu étais un architecte à succès, ni une loterie parce que je n’ai pas l’habitude d’acheter des billets, mais la fin d’une réflexion longue de vingt ans. J’avais, en effet, regardé les travaux des architectes depuis très longtemps, certainement le début des années cinquante ; j’avais même songé à d’autres choix, avant de découvrir ton travail. C’est en voyant la maison de la rue Chauve-Souris que ma décision s’est affirmée. »

La construction de la maison atelier pour le plasticien en 1974 constitue le premier jalon d’une longue collaboration qui se concrétisera notamment avec les projets du CHU ou de l’Hôtel Torrentius. Les liens qui unissent les deux hommes sont toutefois plus anciens et remonteraient déjà à 1967, l’architecte s’occupant notamment du catalogue d’une exposition consacrée à l’artiste à Liège en 1968.

La maison Wuidar est construite sur un terrain en légère pente dans un environnement boisé. Le plan est à nouveau très simple. Un long parallélépipède séquencé de cinq travées organise les espaces intérieurs qui se déploient autour d’un long espace central qui n’est pas sans rappeler la rigueur géométrique du plan de la maison Dufays et plus largement le plan basilical. Comme dans les maisons précédentes, l’architecte privilégie une affirmation franche des matériaux à travers des blocs de béton laissés nus tant à l’intérieur qu’en façade. Les châssis sont en bois et le dessin de la porte d’entrée rappelle celui de la maison Dufays. Celle-ci semble d’ailleurs constituer un moment charnière dans la conception de l’habitation unifamiliale chez Vandenhove mais aussi parmi ses proches collaborateurs. Ainsi, la maison que se construit Jacques Sequaris en 1971-1973 avec la complicité de Pierre Arnould témoigne d’une poursuite de la réflexion mais aussi de nouvelles formules que reprend Vandenhove dans la maison Wuidar tels le pignon à gradins ou la baie monumentale en arc de cercle. L’aménagement des espaces intérieurs recèle également quelques éléments singuliers. Le traitement des plafonds en caissons légers se développe en escalier inversé, comme le prolongement du pignon. Le séquençage des espaces intérieurs témoigne lui aussi d’une attention particulière, l’architecte multipliant les portiques et jouant sur la combinaison des matérialités des blocs de béton et du béton architectonique.

En 1993-1995, l’architecte intervient avec une extension de la maison. L’attitude se veut différente. Un puissant cube en béton vient se poser à l’arrière de la maison sur le terrain en pente et se développe sur trois niveaux reliés par un escalier hélicoïdal.

Artiste invité : Léon Wuidar.

Le projet d’une habitation pour la famille Schoonbroodt témoigne de l’univers social dans lequel gravite Charles Vandenhove. Proche des milieux culturels et intellectuels, l’architecte et son épouse Jeanne sont des amateurs éclairés de musique. C’est donc des liens d’amitié qui conduisent Hubert Schoonbroodt, professeur d’orgue au Conservatoire royal de Liège à faire appel à Vandenhove.

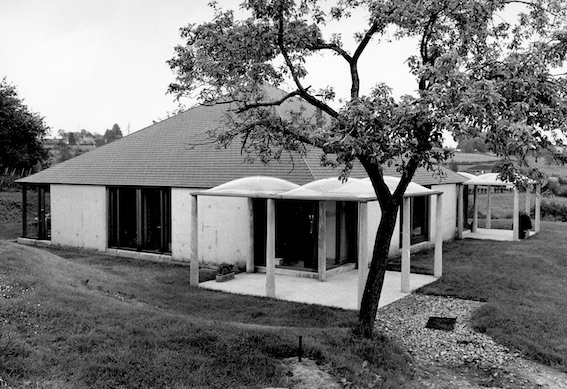

La maison est construite en bordure de la ville d’Eupen, dans un quartier paisible et verdoyant. Le plan proposé par l’architecte rompt avec les habitudes plaçant les espaces de jour au rez-de-chaussée et les chambres à l’étage. Dans un grand rectangle aux dimensions précises – 8,4 m de large et exactement le double en longueur, Vandenhove combine un grand séjour/salle à manger, une cuisine ainsi que la chambre des parents et une chambre d’enfant en connexion directe avec la salle de bain. Un garage et un débarras complètent le rez-de-chaussée. Accessible par un escalier à vis en bois, la mezzanine accueille deux chambres et une salle de bain. Orientés sud-ouest, les espaces de vie se tournent vers le jardin et son généreusement éclairés par une monumentale baie vitrée qui compose l’ensemble de la façade.

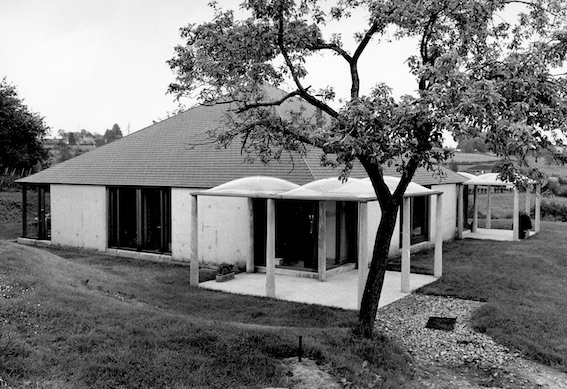

Avec la maison Schoonbroodt, Vandenhove s’essaie à la « maison industriable » (une maison similaire est construite au même moment pour la famille Delforge à Beez près de Namur) et privilégie une approche misant sur les éléments préfabriqués en composant les façades de panneaux architectoniques en béton en combinaison avec des châssis en bois. Quant à la toiture à deux versants, elle repose sur une charpente métallique dont les poutres extérieures reprennent la formule du tube déjà exploitée par l’architecte dans plusieurs projets. De même, à l’instar de la maison Schoffeniels, le hall d’entrée est précédé d’une couverture de quatre sky-domes en plexiglas. Le traitement extérieur de la maison marque quant à lui une affirmation plus franche de la colonne tant comme élément structurel que formel. À l’image d’un temple antique, la maison est entourée d’un péristyle de colonnes en béton.

Dix plus tard, Charles Vandenhove intervient dans l’agrandissement de la maison avec un pavillon de musique relié à la maison par une galerie vitrée. Couverte d’une toiture pyramidale, l’extension compte une mezzanine accessible par un escalier droit qui repose sur des colonnes en marbres noir. Comme dans de nombreux projets, l’architecte dessine plusieurs éléments de mobilier comme la bibliothèque ainsi que l’orgue installé dans le pavillon de musique.

En 1992, Vandenhove sera sollicité une dernière fois par la famille pour la réalisation du monument funéraire construit en mémoire de l’organiste dans le cimetière d’Eupen.

Incrustée dans le soubassement de l’ensemble Chiroux-Croisiers-Kennedy en voie d’achèvement (1960-1976), imaginé par Jean Poskin et Henri Bonhomme, la Galerie Vega fondée par Manette Repriels en 1972 (ouverture avec une exposition Sonia Delaunay) occupait un emplacement sous l’immeuble-pont reliant les deux parties du complexe. Reconnaissable à sa vitrine courbe (magasin n°7), l’endroit était à la fois discret par rapport aux masses bâties dérivées du projet urbanistique de Jean Royer, et immanquable par une localisation au cœur des circulations piétonne et automobile desservant Les Chiroux. L’aménagement proposé par Charles Vandenhove, qui avait dessiné la villa de Manette et Jacques Repriels à Plainevaux dix ans plus tôt, à la fois simple et pratique, portait avant tout sur le déploiement de l’espace d’exposition au sous-sol, pour doubler la surface de base de 67 m2, avec les petits aménagements ad hoc. Ses archives contiennent peu de documents sur ces adaptations, sauf concernant la création de l’enseigne par Charles Vandenhove. Le schème graphique net et puissant était un carré sur pointe subdivisé par un « V » en creux, bordé de deux nappes de tubes néon de teinte bleue. La réalisation de cette enseigne placée au-dessus de la porte d’entrée a été confiée à l’Atelier d’Art Jean Rets (celui-ci devait exposer là en 1976). Ce logo ramené à sa plus simple expression pour une efficacité maximale a été largement diffusé via la communication de la galerie, dont l’orientation a évolué rapidement, sous l’influence de Fernand Spillemaeckers (Galerie MTL à Bruxelles), avec une ouverture à l’art minimal et à l’art conceptuel, mixant des artistes comme Bernd & Hilla Becher, Joseph Beuys, Mel Bochner, Marcel Broodthaers, Pol Bury, André Cadere, Jacques Charlier, Patrick Corillon, Jo Delahaut, Peter Downsbrough, Gilbert & George, Dan Graham, Simon Hantaï, Barbara & Michael Leisgen, Sol LeWitt, Jacques-Louis Nyst, Dennis Oppenheim, Panamarenko, Gérard Titus-Carmel ou Léon Wuidar. Une photographie de « Mirror Window Corner Piece », installation de Dan Graham agencée de manière spécifique en 1976, a fait trois ans plus tard la couverture du livre de Benjamin H.D. Buchloh, Dan Graham • Video – Architecture – Television.

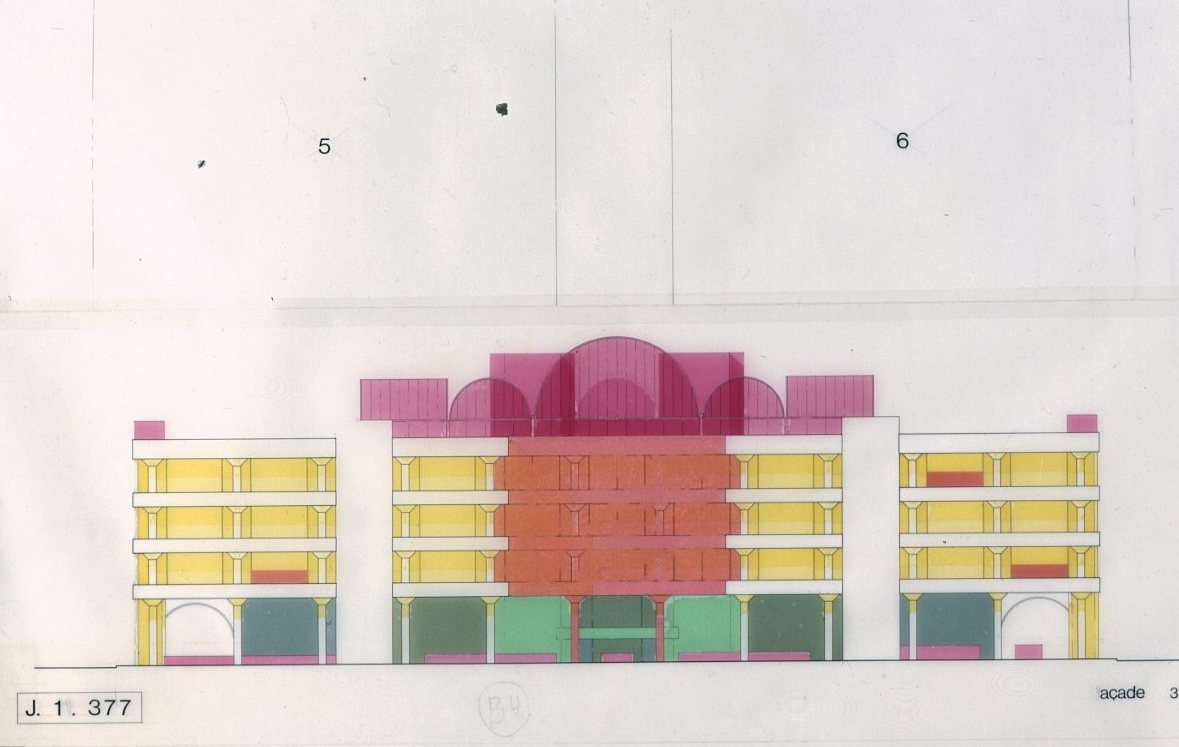

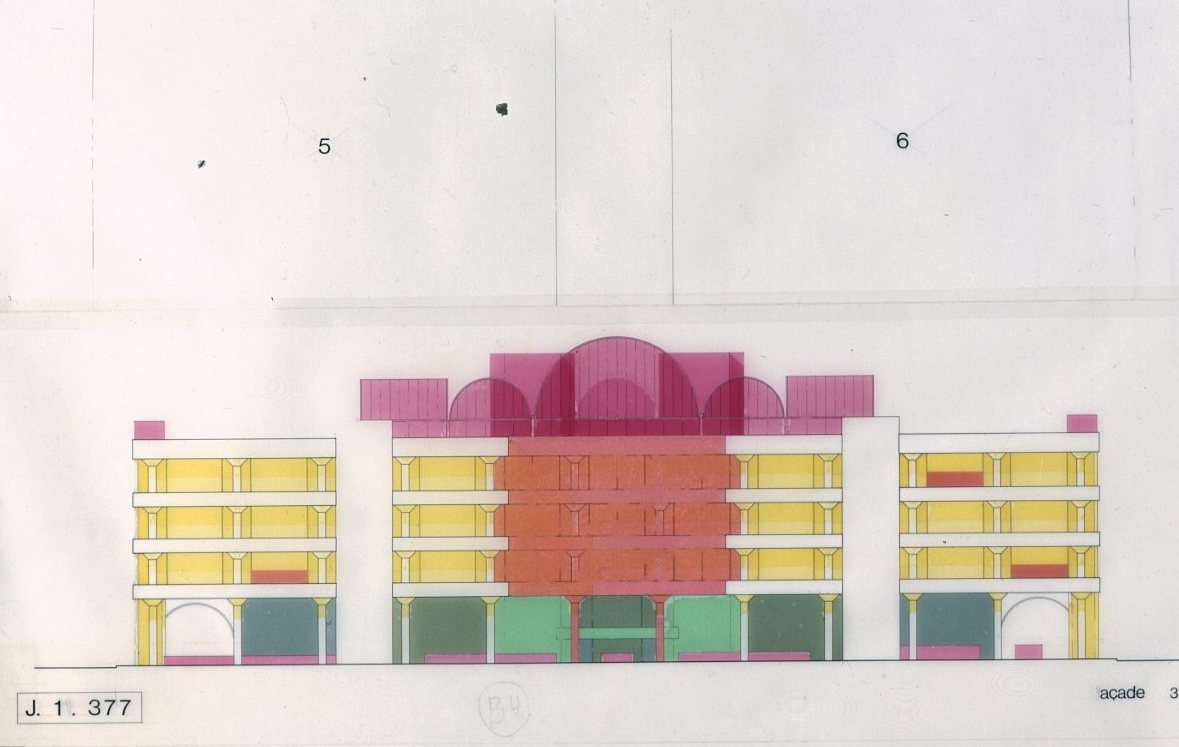

En décembre 1970, le gouvernement français, à l’initiative de Georges Pompidou lance un concours international d’architecture en vue de construire un équipement culturel dédié à la culture et à la création contemporaine. Ce projet prestigieux, en plein centre de Paris suscite l’enthousiasme de nombreux bureaux aux quatre coins du monde et ce sont plus de 650 projets qui sont soumis au jury. Passionné d’art et de culture, Charles Vandenhove entend lui aussi faire connaître sa conception du projet et, dans la notice de présentation du projet, revendique une structure ouverte et libre : « Le Centre est, sur la base du programme proposé, plutôt qu’un bâtiment ou un groupe de bâtiments, plutôt qu’un espace défini, une “structuration” du vide actuel du plateau de Beaubourg. Cette structure doit respecter, continuer et, en même temps, agrandir et intensifier les possibilités urbaines du quartier, envisagé comme partie intégrante de Paris. » La flexibilité qu’offre la structure proposée par l’architecte est totale : « À la limite, la structure proposée pourrait, si nécessaire, facilement s’adapter pour devenir un centre commercial, du logement, ou les deux ensembles. » Dans cette structure qui peut être fermée par des façades…ou pas, l’architecte déploie toute la série d’activités définies par le programme : galerie permanente, d’actualité, galerie expérimentale de l’art contemporain, musées, bibliothèque, cantine, restaurant…

Pour fonder son projet, Vandenhove se réfère à plusieurs projets antérieurs et reprend le même système constructif qui s’appuie sur la préfabrication et qu’il a développé au CHU, à la Clinique Peltzer (Verviers) ou dans l’Institut de biologie à Louvain-la-Neuve.

Avec la maison Dufays, Vandenhove revient à un projet de maison de week-end, un programme qu’il a eu l’occasion de développer en Provence avec la maison Merveille. Ici, le cadre est celui du Pays de Herve, vallonné et marqué par les vergers. Ce projet fera l’objet d’une longue réflexion chez l’architecte. À l’origine, la maison, reposant sur un socle carré, s’articulait sur un plan en forme de croix. Sous une toiture plate, la maison se prolongeait par des terrasses couvertes de sky-domes à l’instar de la maison Schoffeniels. Vandenhove revoit ensuite le projet. Établie en retrait de voirie et sur un terrain en légère pente, la maison s’assoit sur un socle de maçonnerie dont le plan, avec ses absides, rappelle celui d’une basilique. La maison compte deux niveaux. Au sous-sol semi-enterré, les espaces de service rassemblent le hall d’entrée et le garage. Un escalier à vis – dont le dessin annonce celui que réalisera l’architecte à l’Hôtel Torrentius – conduit à l’étage noble comptant deux chambres disposant chacune de sa salle de bain, le séjour, la salle à manger et la cuisine, des espaces qui se répartissent de manière symétrique autour d’un axe central. Deux grandes baies vitrées inondent les espaces de vie de lumière et ouvrent vers la grande terrasse qui crée un cheminement tout autour de la maison. Les matériaux choisis par l’architecte sont simples et bon marché, en particulier les blocs de béton laissés à l’état brut tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Quant à la toiture, élément constructif fondamental dans la pensée de l’architecte, elle se développe en deux versants qui ne se touchent pas et laissent la place pour un éclairage zénithal. Composée de plaques ondulée en asbeste-ciment, elle repose sur une charpente métallique dont les tubes rappellent clairement les éléments constitutifs de la verrière du CHU.

Construite en bordure du Pays de Herve et à l’écart du petit village d’Olne pour Ernest Schoffeniels, médecin et professeur à l’Université de Liège, la maison Schoffeniels marque une transition dans la conception de l’habitation unifamiliale chez l’architecte. Construite au même moment que le Country Hall, elle en reprend différentes caractéristiques dont le plan carré et la forme de la toiture. La maison est construite sur huit supports en béton en forme de T qui soutiennent la toiture. Celle-ci, de forme pyramidale, n’est pas sans rappeler celle du Country Hall et témoigne des recherches incessantes que mène l’architecte sur la question de la couverture. Ces supports établis à la périphérie du plan permettent de dégager les espaces de vie de tout support et de favoriser l’organisation des espaces au moyen de cloisons légères. Comme dans le Country Hall, Vandenhove définit l’accès sur l’angle. Après avoir franchi le hall, le visiteur pénètre dans le séjour autour duquel rayonnent les quatre chambres et la cuisine. Des poteaux en bois séquencent l’espace et portent la mezzanine qui se développe sous la toiture et qui abrite une chambre, une salle de bain et un bureau. Un lanterneau en forme de coupole apporte un éclairage naturel à l’étage.

Comme souvent, l’apport de Vandenhove se marque également dans l’équipement de la maison. L’architecte dessine notamment plusieurs éléments de mobilier comme la bibliothèque, un bahut ou encore une table. Sorte de déclinaison du plan principal, trois terrasses couvertes sur plan carré prolongent les angles de la maison. Portées par de fines colonnes en béton, les coupoles en plexiglas constituent des abris de choix en prolongement de la cuisine, du séjour et du hall.

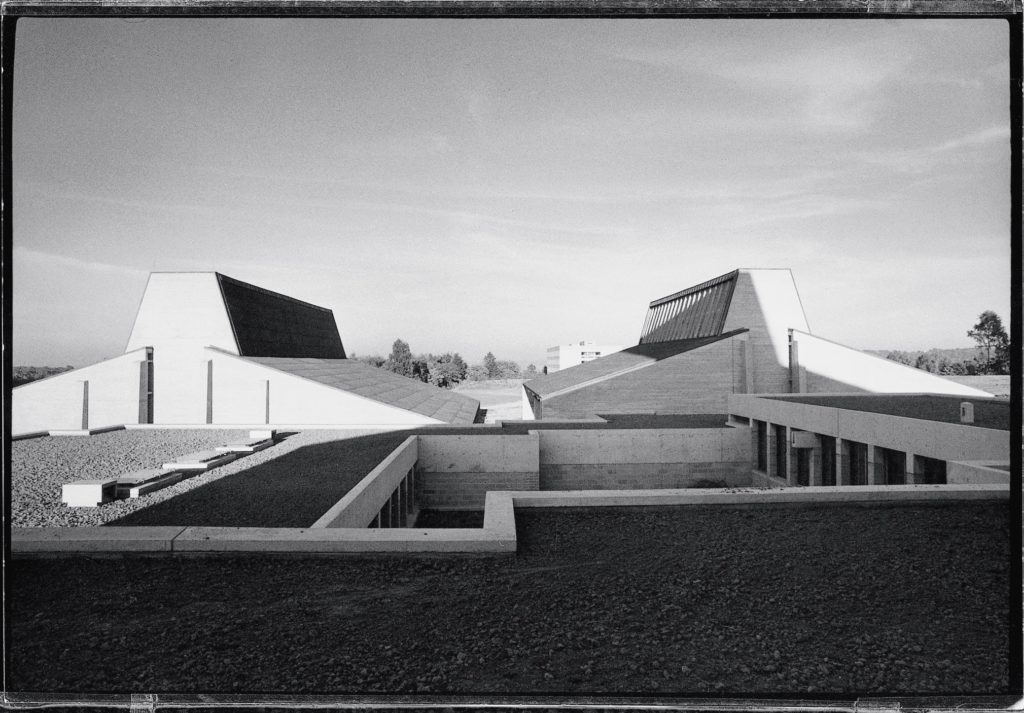

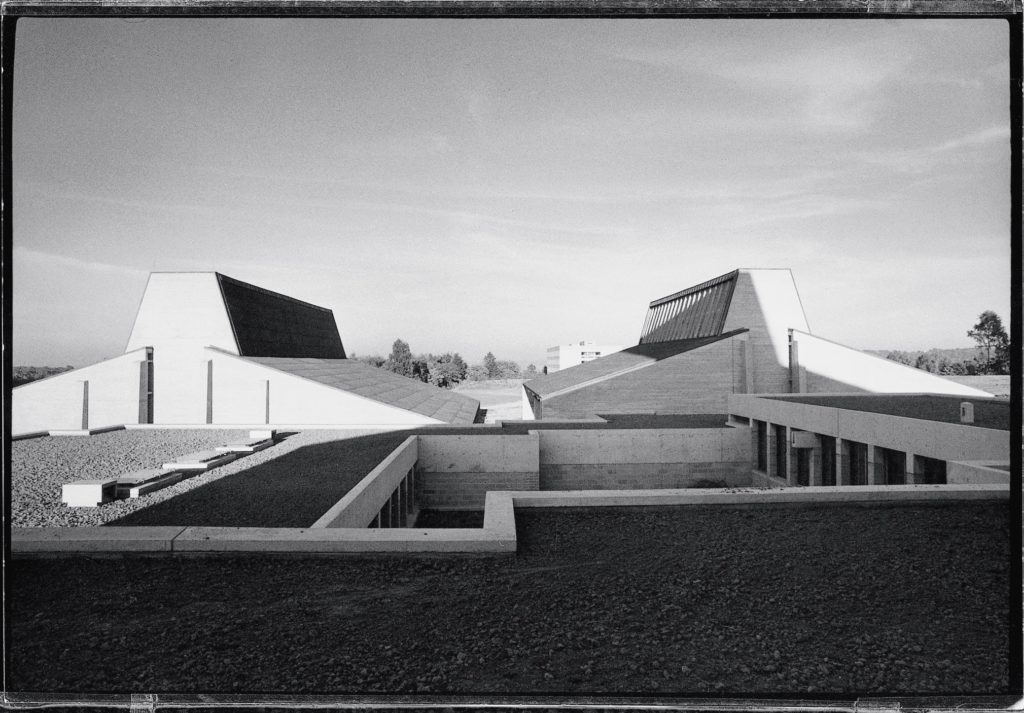

En cette fin des années 1960, le bureau de Charles Vandenhove accumule les commandes d’envergure. Alors qu’il est sur le point de terminer la Résidence Brull le long de la Meuse, l’architecte se remet à nouveau au service de l’université. La construction d’un Institut d’Éducation physique et de kinésithérapie avait été planifié dès 1961 mais avait été retardé faute de moyens. Créé en 1931, l’Institut supérieur d’Éducation physique occupait différents locaux aux quatre coins de la ville de Liège jusqu’à ce que le projet du Sart-Tilman lui réserve un site au Blanc gravier. Le programme est, une fois encore, assez simple. Il s’agit d’offrir des infrastructures sportives aux étudiants et enseignants qui vont bientôt s’installer sur le campus du Sart-Tilman. Le campus doit certes être un lieu de travail mais également un lieu de vie disposant de ses propres infrastructures de sport et de loisirs. Le complexe est composé de cinq bâtiments distincts affichant une identité formelle identique d’une grande puissance : trois gymnases, une piscine couverte, un grand hall omnisports et des locaux d’enseignement (classes, bureaux, bibliothèque…). Les halls omnisports de taille différente adoptent une allure tout à fait particulière marquée par des toitures de grande ampleur et qui se développent selon différentes pentes. Entièrement réalisés en béton brut de décoffrage, les pignons marqués par de puissants contreforts sont complètement aveugles, l’éclairage naturel s’infiltrant parfois par de longs bandeaux au ras du sol, parfois par des façades vitrées, parfois par un éclairage zénithal. Les toitures en tôles ondulées d’asbeste-ciment sont portées par des fermes en bois à l’esthétique soignée. Des volumes bas, presqu’enterrés et recouverts de toiture plate gazonnée sont réservés aux locaux d’enseignement théorique.

En cette fin des années 1960, Charles Vandenhove et ses collaborateurs accumulent les commandes. Outre le gigantesque chantier du CHU, les projets portés par l’Université tant en ville qu’au Sart Tilman occupent l’agence qui tourne à plein régime. Ce qui n’empêche pas Charles Vandenhove de répondre favorablement à des commandes plus modestes. Celle d’une « maison maternelle » à construire à Alleur, sur les hauteurs de Liège, est d’abord la concrétisation des valeurs sociales que Vandenhove partage avec l’abbé Gerratz. Ce dernier, vicaire de la paroisse de Bressoux, considéré comme l’abbé Pierre liégeois, est le fondateur en 1955 de La Maison heureuse asbl, une œuvre destinée à venir en aide aux plus démunis. Depuis les années 1950, le couple Vandenhove-Belvaux soutenait les œuvres caritatives du prêtre jusqu’à une rencontre qui construira l’amitié d’une vie. Pendant plusieurs années, Charles Vandenhove apporte son expertise d’architecte à l’abbé Gerratz pour entretenir les biens immobiliers appartenant à l’asbl. Lorsqu’en 1968, l’abbé envisage la construction d’un complexe destiné aux jeunes mères célibataires, c’est tout naturellement qu’il se tourne vers Vandenhove. Appartenant autrefois au Séminaire épiscopal de Liège, le terrain acquis par La Maison heureuse asbl couvre près de 3000 m2 dans un lotissement banal de la banlieue liégeoise. Implanté en retrait de voirie, le bâtiment s’inscrit dans un plan qui n’est pas sans rappeler celui de la maison Schoffeniels ou de la salle du Standard. D’un noyau central de forme carrée abritant un escalier hélicoïdal partent les chemins d’accès qui se développent en diagonales. Au rez-de-chaussée, autour d’un espace central éclairé par un lanterneau s’articulent les espaces communs (cuisine, salle à manger, buanderie, pièce de jeux pour les enfants…) et l’appartement privé du directeur. A l’étage, huit appartements studios se disposent par groupe de deux sur chaque côté du bâtiment. Chaque paire de logements partage une salle de bain et un wc. Le registre qu’adopte Vandenhove rappelle celui du Home Brull où brique et béton architectonique dialoguent subtilement. Aux angles du bâtiment, l’architecte laisse un espace entre les murs de maçonnerie. Si le plan général emprunte à des projets antérieurs, la couverture de certains espaces extérieurs avec des coupoles en plexiglas portées par des colonnes circulaires en béton rappelle incontestablement les solutions apportées dans la maison Schoffeniels.